自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点!「その思い込み、危険です。」

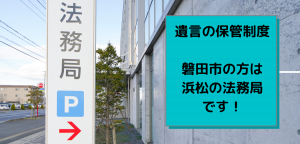

法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が、2020年7月10日から始まりました!

ご注意点をお伝えすることで、保管制度を安心して使っていただきたいと思い、このコラムを書かせていただきました。

【このページの主人公はあなたです】

・大切な方に、自分の書いた遺言書を使ってご自身の資産を確実に遺したいあなた

「愛と資産を遺す遺言者」であるあなたです。

★このコラムで知っていただきたい3つのポイント★

1.自筆で書いた遺言書が使えないことが多い理由

2.「法務局」の保管制度だからこそ生まれる勘違い

3.使える遺言書にするための方法

1.自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言書)のほとんどが使えない?

25年を超える実務経験の中で、私が残念に思うことがあります。

せっかく愛情を込めて書かれた遺言書(自筆証書遺言)のほとんどがその目的を果たすことができていないのです。つまり、法務局での相続登記申請に使えないのです。

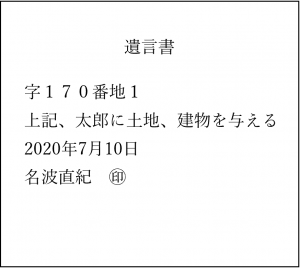

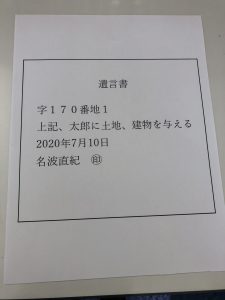

例えば、次の例がその典型です。

私が、自筆証書遺言を書いて、法務局に保管してもらっても、私が亡き後、この遺言書は法務局での登記手続きには使えません。

(この内容を私がすべて手書きで書いていれば、形式面ではOKですが・・)

この遺言書の書き方は使えない書き方です。

絶対にマネしないでください!

★どこに問題があるの?★

上記の遺言書では・・・

1.不動産(土地、建物)が特定されていません。

2.財産を取得する方が特定されていません。

3.書いたご本人の特定がされていません。

4.言葉の使い方が正確ではありません。

この4つは、ご自身で遺言書を書かれる場合によく起きていることです。

ご注意いください。

★新聞記事や雑誌を見て書きました!もご注意を★

時々、「新聞記事や雑誌に載っている見本を見ながら書きました!」という方の遺言書を拝見するのですが、残念ながらどこかが間違っている(記載が足りない)のです。なんとなく全体の体裁は整っているのですが、やはり上記でご指摘したことが間違っていることが多いのです。新聞記事や雑誌の見本は、「こんな感じですよ」を伝えるだけであって、登記手続等で使用できるか否かが意識されていません。しかも、書いたご本人の勘違いが加わるので、問題を深刻化させています。私が、そのことをお伝えしても、「見本の通り書いていますので、大丈夫だと思います」との反応になってしまい、せっかく問題点を指摘させていただいても、直してもらえないことがあります。結局、その遺言書は使えないということになります。

2.「法務局」の保管制度だからこそ生まれる勘違い

まずは、保管制度がなかったときと何が変わったのかを見てみましょう。

◆保管制度がなかったときの自筆証書遺言の×デメリット×

①様式の不備で無効になることがある。

②紛失や偽造、盗難のおそれがある。

③遺言者が亡くなっても発見されないことがある。

④家庭裁判所の検認が必要

◆保管制度を活用することで(〇メリット〇)・・

①法務局で形式面の確認がある→でも、ここに思い込みが生まれる可能性があるので注意!

②法務局が本人確認の後、原本と画像データを預かってくれるので安心

③遺言者が亡くなった後、保管してあれば法務局で検索ができる。

④家庭裁判所の検認が不要

(保管制度は強制ではありません。保管制度を活用しない場合は、検認は必要となります)

◆法務局で保管してくれるのだから、法務局で使える遺言ですよね?→ここに注意!

法務局では、内容が適正かまではチェックされません。チェックしてくれるのは形式面だけ!

つまり、法務局等で使いえる遺言の内容か否かまではチェックされないということです。

↓意外とよくある思い込み↓(思い込みに注意!)

「法務局がチェックしてくれるから保管されれば使える遺言書になるだろう」

には注意してください!

3.使える遺言書にするための方法

遺言書が使えない事例に共通することは1点のみです。

「専門家による内容のチェックが1度もされていない」こと。

いやいや、自分で本を読んだり、インターネットで調べれば大丈夫でしょ?

とツッコミの声が聞こえてきそうですが、このケースでもミスが続発しているのです。

つまり、思い込みや勘違いにより、記載が不足していたり、不適切な言葉が使われたりしているのです。

もうお気づきの通り、「専門家に内容のチェックをしてもらうこと」が使える遺言書をを遺す方法であると長年実務に携わってきた私の結論です。

※最近では、遺言書作成アプリが登場していますが、私が提唱する「お守り遺言」や「カンタン遺言」のレベルであればそれで十分なのですが、事情や想いに合わせた内容には対応できていません。

◆で?、結局、どうすればいいの?

→はずは、無料相談をご活用ください。

保管手続きができることと、内容が適正、適切かは、別の問題であり、内容については個々の検討が必要です。

無料相談をご活用いただき、想いの整理と共に想いが叶う遺言書を遺すようにしてください。

自筆証書遺言を書かれた方は、まずは、無料相談をご活用ください!

自筆証書遺言を書かれる方は、意識が高い方が多いです。

ただ、その意識の高さ故に、誰にも相談されずに遺言書を遺されることが多いのも事実です。

何回も申しますが、25年を超える私の司法書士の経験からは、自筆証書遺言は、ほとんど使えたことがないと言っていいほどです。

専門家の目を通さずに書かれた自筆証書遺言は、大小の差はありますが、間違いや勘違いをされているケースが非常に多いです。だからこそ、「その思い込みが危険」なのです。

ご自身の想いを叶えるためにも、大切な方を守るためにも、保管制度のご活用の前に、専門家による自筆証書遺言の内容のチェックをお受けください!

★誰が相談に対応してくれるの?

司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。

私が、ご相談に対応させていただきます。

私は、相続法改正時、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。私の願いは、「もめない相続」の普及と相続・遺言に関する思い込み、勘違いを無くすことです。

少なくとも1000件以上の相談対応の経験の中から感じているものをベースに、皆様からのご相談に丁寧に対応させていただきます。

【無料相談の手順】

①当事務所へ電話かメールで無料相談をお申込ください。

②電話でお答えできることはその場でお答えしますが、面談が必要な場合は、日程の調整をさせていただきます。

③電話や面談では、課題の整理をさせていただきます。

④課題の整理の後、解決方法の選択肢の提示、費用の目安の提示をさせていただだきます。

(課題によっては、税理士さん、弁護士さん等の専門家をご紹介させていただきます)

⑤ご自身で解決するか当事務所へご依頼をされるかを決めていただきます。

⑥当事務所へご依頼いただく場合には、手続き等に入らせていただきます。

⑦手続き等が完了したときには、完了報告をさせていただきます。

【悔いを残さないために】

相続手続きのために事務所に来られた方々が、他界された方の自筆の遺言書を私に差し出した後、「えっ、この遺言書は使えないのですか?」と悲しい顔をされるのを私は何回も見てきました。

【愛情と資産をしっかりと届けましょう】

形式面だけでなく内容においても最低限のチェックを受けることで、少なくともせっかく書かれた遺言書が使えないという問題は解消されます。あなたのイメージ通り、大切な方に愛情と資産を届けることができます。

★よくある質問★

よくある質問は、勘違いしやすい内容でもあります。

「使える遺言」を遺すためにも、思い込みにご注意ください!

◆家族が代わりに保管手続きができるの?

代理は認められず、必ず遺言者本人が法務局に足を運んで手続きをしないといけません(付き添いはOKです)。

しかも、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)が必要となります。

◆封緘して法務局に持っていくの?

無封状態の遺言書原本と本人確認書類、保管申請書を持参します。

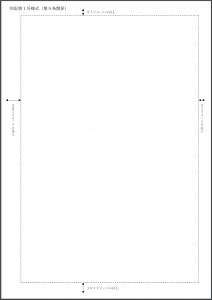

◆様式の指定はあるの?

法務局での保管制度を活用する場合、通常の自筆証書遺言とは違い、次のような様式の指定があるのでご注意ください。

※2020年7月10日以前の遺言書でも大丈夫ですが、この様式に従っている必要があります。

A4の紙を使用し、上記のように一定の枠内に書く必要があります。

(備考欄には次のような記載があります)

1 用紙は,文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。

2 縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない。

3 各ページにページ番号を記載すること。

4 片面のみに記載すること。

5 数枚にわたるときであっても,とじ合わせないこと。

6 様式中の破線は,必要な余白を示すものであり,記載することを要しない。

◆遺言書の様式の注意事項【PDF】

遺言書の様式例【PDF】

※法務省HPより

※なお、重ねて申し上げますが、

遺言書保管所(法務局)においては、遺言の内容についての質問・相談には応じてもらえません。

◆自筆証書遺言に契印は必要?

自筆証書遺言の契印についてご質問をいただきましたので、動画で解説させていただきます。

→https://youtu.be/y9xacIH3OrQ

◆費用は、いくらかかるの?

保管の申請は、一件につき、3900円です。

◆今後、相続が発生した場合の注意点は?

相続が発生した場合には、遺言書の存在の有無を確認する必要があります。

遺言書が存在する場合は、遺産分割協議書に優先するからです。

相続が発生したら、ご自宅の金庫の中、仏壇の引き出しの中はもちろんのこと、公証役場で、公正証書遺言の検索制度を活用して遺言書の存在を確認することに加え、2020年7月10日以降は、法務局でも自筆証書遺言の存在の確認をすべきということになります。

◆法務局に保管すると他の相続人に知られてしまうの?

遺言者が保管制度による保管申請をしたときには、別段、ご家族などには通知はされませんが・・・

遺言者が他界し、相続人などが遺言書の写しの交付を受けたり、原本を閲覧したりすると、法務局から他の相続人に対しても遺言書が保管されていることが通知されます。その理由は、一部の相続人などによる遺言書の隠匿を防ぐためです。

一方で、保管制度を活用しない場合には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人全員に通知されることになります。結局、自筆証書遺言の場合には、使用時に相続人全員がその存在を知ることになります。

◆他によくある勘違いは?

・家庭裁判所での検認をすれば、無効な遺言書も有効になる?

→検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(最高裁HPより)

「使える遺言」のために十分な検討が必要です。

・付言事項を書けば、争いはなくなる?

→ご自身の気持ちや遺言書を書かれた背景を「付言事項」として書くことがありますが、遺言を書く側とそれを読む側とは、捉え方が違うことにご注意ください。

人間関係に配慮した、内容、言葉遣いの工夫が必要となります。

◆遺言初心者大歓迎!

※これは画像ですので、実際のボタンを押してください。

パソコンの場合は「画面の右側」に、スマホの場合は「画面の一番下」に表示されています。

電話マークのボタンを押すと、フリーダイヤルに繋がります。

★事務所での面談がご心配の方へ

事務所では、十分な換気や消毒を行っていますが、

新型コロナがご心配の方は、ZOOMでの無料相談をご活用ください。

ZOOMでの相談をご希望の方は、まずは、フリーダイヤルでご予約をお願いいたします。

🆓0120-773-075

ZOOMを活用すれば、お手元の遺言書を拝見することも可能です。

★「もっと気軽に相談にのってほしい」という方へ

スマホで次のアドレスに写真をお送りいただいても結構です。

→ info@nanami-souzoku.com

写真を拝見しながら、注意点の確認をさせていただきます。

★様式ダウンロードリンク

>>法務省作成のガイドブック<<

※法務省HPより

◆遺言書の保管申請書はこちらをダウンロード◆

・申請書⇒http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

・受遺者・遺言執行者が複数の場合の継続用紙

⇒http://www.moj.go.jp/content/001321986.pdf

※法務省HPより

◆遺言書の保管申請書の記入上の注意事項はこちらをダウンロード◆

http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf

※法務省HPより

当事務所でも、申請書作成サポートを行っています。

お気軽にお問い合わせください!

このページが大切なことが分かるお話はこちらをクリック

→娘のために書いた自筆証書遺言で、娘を守ることができなかった父